|

||

『秘蔵のレア盤』を Sakatomi fellow に紹介してもらいました_市場価格 関係なし ちょっとこれは見ないでしょう…というレコの話デス_レアレコのアレコレ |

||

|

||||

|

||||

Dale Miller【Wild Over Me】('82) |

【東京オリンピック ソノシート】('64) |

|||

Sakatomi webmaster Denny オク山 |

||||

D's Talk session _03 斉藤 二朗 |

||||

Ragtime fingerpickin' guitarist というところかな、デイル・ミラーというギタリストのLPです。まぁ知名度は皆無でしょう。カリフォルニアはオークランドの Rio Vista Records なるマイナーレーベルからの盤。レコハンの中で見つけた¥500盤は… Amos Garrett 参加盤ゆえに紹介。参加アルバムのなかで最も知られていない1枚と思う。 思えば「エイモス盤」…どうでしょう、70年代に皆して探しまくりませんでしたか? ワタシ周りの特異な輩のみだろうか。例えば【Kate & Anna McGarrlgle】、なるほどここにもその名前と聞いて勇んで買って帰れば…期待のエイモスはなんとアコギで1曲のみ。がっかりしたのは昨日のよう…(但し盤の出来は素晴らしかった)。 このミラー盤、エレキベースが数曲入るがドラムまったく無し…のほほんとしたアコギアルバムだが全14曲うちにインストは4曲のみ。本人はアコギ/エレキ弾きながら歌うんでね、アコギ・インスト盤の退屈さはない。エイモスはエレキのサポートを以下3曲で。〝星くず〟していないが、ミラーとは近いバックグラウンドゆえか好サポート。 •《Mississippi delta blues (neville - rodgers)》1933年に35才、結核で死去したカントリーシンガー Jimmi Rodgers 最後の録音。マリア・マルダーが《Any old time》をカヴァー。 •《Saturday night rub (b.b. broonzy)》シカゴ・ブルースの父、ビッグ・ビル・ブルーンジー曲。《Key to the highway》のオリジネイターでもある。 •《San antonio rose (b. wills)》1939年、Bob Wills & His Texas Playboys 録音。ウェスタンシンガー、ボブ・ウィルスの代表曲。 |

||||

ユージのマーチ〜古関祐而の作品から 武満徹氏と同じく音大を出ていなく、独学で作りあげられた古関作品は、戦時歌謡や抒情歌謡の他に、応援歌《六甲おろし》/怪獣映画主題歌《モスラの歌》/日本最古のスペースサウンド歌謡《人工衛星空を飛ぶ》(YouTubeで聴けます)と、実に多彩です。 そして戦後、多くの校歌も書き、我が母校《経堂小学校》もそのひとつです。作詞は詞文『ぼくの帽子』の西条八十氏で、この黄金コンビは他に《板橋第四小学校》の校歌も書いています。この二つの詞をみると極似しています。みどり明るい武蔵野と詠う「経小」は、〜心は正しく身は強く伸びてゆく〜で、大都会の北の門と詠う「板四小」は、〜心は正しく体は強く伸びてゆく〜です。やっつけ仕事ですね。しかし、幼稚園に行っていなかった私が初めて出逢った歌らしい歌でした。 古関氏は東京オリンピックの前年に、コロムビアから新しい歌謡曲〜ドリームソングシリーズで、真理ヨシコの《愛しき千羽鶴》を書いています。このシリーズは、後に山下達郎の《Let's dance baby》などを書く、若き日の吉岡治氏と、5年前にCD集が発売されたCM作曲家の越部信義氏が中心に作られた42枚のシングルシリーズでした。野坂昭如氏とのコンビで名を馳せる、桜井順氏も名を連ねていました。天地総子、面高陽子、ボンクールなどの童謡歌手を起用したこのシリーズからは、野坂昭如作詞/吉岡治補作詞の、あの《おもちゃのチャチャチャ》が出ています。 いまではあまり語られない古関作品ですが、中でも私は《オリンピックマーチ》が好みです。このマーチ曲は何十年経とうが色褪せない作品の持つテーマの普遍性が、その作品に永遠の命を吹き込んでいるかのような稀有な曲です。 |

||||

|

||||

|

||||

【The We Three Trio】(Mainstream 56055 '65) |

||||

Ralph McTell【Right Side Up】(Warner Bros. '76) |

||||

D's Talk session _04 高瀬 康一_Good Time Graphics |

D's Talk session _10 小尾 隆 |

|||

10年以上前に、渋谷の Hi-Fi Record Store にて店主の大江田さんに薦められて購入した1枚。試聴して最高に自分好みだったので衝動買いしてしまったのだが、家に帰って色々と調べてみても全く正体が分からないグループで困惑した記憶がある。もちろん、ネット上やガイド本などで誰かが紹介しているのを今までに見たことがない。 The We Three Trioというグループ名であり、ジャケットのイラストにも裏の写真にも男2人、女1人の3人のメンバーが存在している。英文ライナーには Wally Keske、Myrna Janssen、Danny Janssenという3人の名前が記されているが、MyrnaとDanny は夫婦なのか兄妹なのか。調べてみると(男の方の)Danny Janssen はライター兼シンガーであり、ソロ・シングルも何枚かリリース、70年代にはパートリッジ・ファミリーなどに曲を書いているようだ。 恐らくその Danny Janssen が作曲したと思われる曲がどれも素晴らしい。例えばフリートウッズやテディ・ベアーズのような50'sコーラス・グループが持っていたイノセントな空気を、1965年という時代にあえて醸し出しているような挑戦的な時代錯誤感がある。曲によってはエヴァリー・ブラザーズ風だったり、カスケイズ風だったり、はたまたブライアン・ウィルソンが書きそうなサーフ・バラード風だったりと、アルバムを通して聴くとヴァリエーションもあるのだが、やはり全体として言えるのは過激なまでのグッド・オールディーズっぷり。誰もが新しいことに挑戦しようともがいていた60年代半ばに、この後ろ向きな姿勢はまあ黙殺されても仕方がないのかも。 アレンジとコンダクトを務めたのは Shorty Rogers。このウエストコースト・ジャズの重鎮はフリューゲルホルンでも参加しているが、特筆すべきはその他のミュージシャンたちだ。フェンダー・ベースが Carol Kaye、Larry Knechtel、ギターが Don Peake、Thomas Tedesco、パーカッションが Julius Wechter、ピアノは Alfred Delory、ドラムスは Earle Palmer。この顔ぶれからも、本作は西海岸の超一流ミュージシャンによる覆面オールディーズ・プロジェクトなる様相もあるのではないかと結論づけた次第。 |

ラルフ・マクテルは名曲《Street of London》を生み出して知られるようになった英国のフォーク・シンガーです。マクテルという芸名はブルーズ歌手のブラインド・ウィリー・マクテルに因んで付けられたとも語られていますが、いずれにしてもイギリスのシンガー・ソングライターのなかでも傑出した存在です。彼のすべてのアルバムを持っているといったコアなファンではないのですが、個人的にはトニー・ヴィスコンティがプロデュースした72年のリプリーズ盤【Not Till Tommorow】など大好きで、今もときどき聴き返すことがあります。 今回取り上げたのはマクテルが76年にワーナー・ブラザーズから発売した【Right Side Up】というアルバム。初期の作品に比べてあまり話題に登ることはないのですが、フェアポート・コンヴェンションのデイヴ・ペグ、ペンタングルのダニー・トンプソン、あるいはリンディスファーンのロッド・クレメンツなど“同士たち”とともに、いい味を出しています。76年頃になると多くのミュージシャンが売るために厚化粧を施したサウンドを作るようになっていったと記憶しますが、そうした事態からは免れていたので心に残ったのかもしれませんね。アルバムの一曲めが何とトム・ウェイツの名曲《San Diego Serenade》で始まるのですが、このカヴァーが秀逸な出来。ウェイツのヴァージョンには作者としての強さや思いがあるのに対して、マクテル版はもう一歩引いた視点というか、第三者的に歌の物語を俯瞰しているようなニュアンスがたまらなく魅力的です。 他のオリジナル曲にしても全体的に抑制が取れたアレンジ、隙間を活かした風通しがいいサウンドがくっきりとマクテルの歌を際立たせています。そうそう、《Tequila Sunset》という曲も収録されているんですが、これまたテキサスなんか行ったことがない英国人が夢の続きをスケッチしているような響きがあって、大好き。 |

|||

|

||||

|

||||

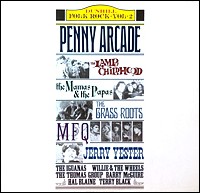

V.A.【Penny Arcade : Dunhill Folk Rock Vol.2】 (Big Beat WIK 77 '88) |

||||

Edison Electric Band【bless you, dr. woodward】(Cotillion '70) |

||||

webmaster, again Denny オク山 |

D's Talk session _09 高木 龍太 |

|||

フィリー・ベースのこのバンドの唯一盤も数年前にCD化されたようなので今ではさほどレアではないかも。売れなかった時期のボニー・レイットをずっと支えた名ベーシスト「フリーボ」の在籍バンドとしてのみ知られるレコ…でしょう。メンバーは Mark Jordan / T.J. Tindall / Dan "Freebo" Friedberg / David Stock の四人。Atlantic 傘下 Cotillion label からのリリース。プロデュース:Jack Shaw & Joel Dorn 。前者は知らない名前なれどドーンはアトランティックの有名プロデューサー。フィリー出身の人らしいので地元で目を付けたこのバンドで1枚制作してみたんでしょうな。 ソングライトからしても、基本はキーボード=マーク・ジョーダンのバンドであったと思わせる仕上がり。音としては、硬いドラムが Jo Mama のジョエル・オブライエンを思わせる…、テクニシャン揃いのフリーフォームなバンドという共通点はある。ただし Jo Mama ほどジャズを感じさせることはなく、どちらかといえば R&B かな。とくにフリーボのベースはこの時期からシンコペーションが利いていてブラックなフィーリング。 カヴァーが2曲《please send me》《lonely avenue》。パーシー・メイフィールドの名曲は、ジョーダンのピアノを活かしたインストで、何年か前にパーシー・トリビュートCDを出したエイモス・ギャレットのお株を奪うようなティンドールのソロが光る。ドク・ポーマスの後者はなかなかの出来。 似ているといえば、全体に音数が少なくて、Youngbloods も思い出してしまう。RCA期ではなく Racoon 時代のブラッズを。テクニシャンだからこそ出来る「軽さ」が共通項。時代の匂いというか、ラフにして groovy なレコードを作れた幸せな時代かもしれない。130122 |

輸入盤を扱うお店に、とにかく通いづめだった80年代後半。その店頭で心を躍らせながら眺めていたレコードたちはといえば、たとえばSee For Miles、Edsel、Sequel、Big Beat…、Rhino、Crypt…、そんな海外の再発レーベルから出ていた、60年代ものの編集盤LPでした。思えばなぜか多くがイギリスのレーベルでしたが、選曲や解説にも凝っていて、またアートワークがステキなLPが多かった。ああ、これ作った側もこの音楽が好きなんだろうな、“リキ”入ってるんだろうな、とか、モノづくりの“ワクワク感”のようなものがなんだか伝わってくるような、そんな編集盤に出会うと、こっちもなんだか、音楽について考えることが増々、楽しくなってくるような、そんな気さえしたものでした。そうやって受け取ったあの“ワクワク感”は、後々、自分が何か物を作ろう、何かをやろうとした時の原動力、原点になっているのかも…、とも思ったりもします。 ご紹介したいLP【Penny Arcade】も、そんな頃、輸入盤店の店頭で出会った中で印象深かった一枚です。エディ・ホー在籍時のMFQや、P.F.スローン関連のレア・トラックなど、60年代ダンヒルレコードの音源からフォークロック系の作品を拾い集めたもので、英米のフォークロックに特に夢中だった10代の頃、良く針を落としたアルバムでしたが、何よりも心惹かれたのは、(60年代のパッケージ・コンサートのポスターを模したあたりも気が利いた)そのジャケット・デザインの良さ、でした。デザイナーは英サイケファンには高名なBam Carusoレーベルの主宰でもあった、Phil Smee。自身が音楽マニアであるという彼の仕事には、やはり常に強いこだわりが感じられます。フォント、色遣いなど、どこかクラシカルで凛とした空気を感じさせるものが多いそのアートワークは、一目見ればすぐに分かるほど個性的です。レフトバンクやアソシエイションのベスト盤、フェアポート・コンヴェンションのBBC集のジャケットなど、彼の同時期のデザインには思い入れのあるものが沢山あります。 こうした当時(80年代)のリイシューものは、いまではCDで聴ける音源がほとんどですし、ある意味、音源的な意味では「役割」は終えたと、顧みられ辛い存在になってしまっているのかもしれません。それでも、良く見れば選曲、ヴィジュアルなど仕事的には優れたものも多く、製作者の当時の熱意が透けて見えるようなこれらの編集盤は、いまでもぼくにとっては愛着が深いものだったりします。貴重、というわけでも、だれにも知られていない、というわけでもないのですが、いまはリマスター盤の波に少し埋もれて仕舞いがちに思える、80年代の編集盤の数々が、ぼくにとっては大切なものであり「レア盤」なのです。Dec.2012 |

|||